MODAL KEDAMAIAN SOSIAL DAN RESOLUSI KONFLIK: PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL

Oleh: Edi Suharto

Poverty is the ultimate systemic threat facing humanity. The widening gaps between rich and poor nations…are…potentially socially explosive…If the poor are left hopeless, poverty will undermine societies through confrontation, violence and civil disorder

(Michel Camdessus, 2000).

When we think about security, we need to think beyond battalions and borders. We need to think about human security, about winning a different war, the fight against poverty (James Wolfensohn, 2000).

Tujuan utama makalah ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi perancangan model-model teoretis dalam menemukenali modal kedamaian sosial dan resolusi konflik di Indonesia menurut perspektif pekerjaan sosial. Aspek-aspek apa saja yang dapat dijadikan indikator dalam memahami dan mengidentifikasi modal kedamaian sosial? Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan konflik atau “ketidakdamaian” sosial? Strategi apa saja yang dapat dikembangkan untuk mencapai kedamaian sosial?

Pekerjaan sosial (social work) yang dimaksud dalam makalah ini bukanlah kegiatan-kegiatan sukarela atau pekerjaan-pekerjaan amal begitu saja, melainkan sebuah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu keberfungsian sosial (social functioning) individu, keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan peran-peran sosialnya (Siporin, 1975; Morales dan Sheafor, 1989; Zastrow, 1982; 1989; Suharto, 1997). Dianalogikan dengan profesi kedokteran yang bergerak dalam bidang kesehatan atau profesi guru yang bertugas dalam domain pendidikan, maka tugas dan peran pekerjaan sosial lebih dominan dalam arena kesejahteraan sosial (social welfare). Dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya, para pekerja sosial dilengkapi dengan seperangkat ilmu (body of knowledge), keterampilan (body of skills) dan nilai (body of value) yang secara eklektik dibangun dari ilmu politik, psikologi, sosiologi, antropologi dan filsafat sosial. Kompetensi pekerja sosial profesional umumnya diperoleh melalui pendidikan formal (S1, S2 dan S3).

Meskipun dalam literatur pekerjaan sosial, modal kedamaian sosial masih belum dikenal luas sebagai konsep dan pisau analisis yang bediri sendiri, pekerjaan sosial merupakan profesi kemanusiaan yang telah lama terlibat dalam usaha-usaha penanganan konflik dalam konteks sosial budaya masyarakat. DuBois dan Miley (1992) dalam Sosial Work: An Empowering Profession, misalnya, menyajikan dua bab khusus: Social Work and Social Justice dan Social Work and Diversity, yang berkaitan dengan persoalan konflik dalam masyarakat. Dalam buku The Integration of Social Work Practice, Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) juga menyajikan sedikitnya tiga bab yang berkaitan dengan resolusi konflik. Konsep-konsep lain yang sudah populer dan dapat digunakan dalam menelaah konflik dan modal kedamaian sosial umumnya meliputi human capital (Haq, 1995; Robinson, 1997; Spellberg, 1997; Suharto, 2002), social capital (Blakeley dan Suggate, 1997; Riddell, 1997; O’Brien, 1997; Barker, 1997) dan human security (Thomas, 2000). Selain itu, solidaritas sosial, integrasi sosial dan jarak sosial juga merupakan konsep-konsep yang bermaanfaat dalam menelaah konflik dan dapat digunakan dalam menganalis modal kedamaian sosial (lihat Miller, 1983).

PRASYARAT

Dalam perspektif pekerjaan sosial, at minimum, kedamaian sosial mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs). Pencapaian kedamaian sosial, pada hakekatnya hanya dapat diwujudkan jika kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi. Makanan, perumahan, pendidikan dan kesehatan merupakan jenis-jenis kebutuhan dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam konteks ini, maka modal kedamaian sosial dipandang sebagai assets atau property yang terbentuk dari kondisi dimana kebutuhan-kebutuhan material dasar individu dapat dipenuhi; dimana harga diri manusia, termasuk partisipasi sosial dalam berbagai kehidupan masyarakat yang hakiki, dapat diwujudkan. Dengan demikian, inti dari kata “kedamaian” atau “damai” dalam modal kedamaian sosial merujuk pada makna “aman” atau “bebas”. Pengertian aman dan bebas di sini bukan saja dalam arti aman atau bebas dari segala gangguan dan ketakutan yang bersifat destruktif, seperti aman dari serangan pihak lain, melainkan pula:

1. Aman atau bebas dari kemiskinan, seperti kelaparan, kebodohan, ketergantungan; dan

2. Aman atau bebas menentukan pilihan-pilihan (choices), seperti bebas berbicara, berkarya, dan mengekspresikan diri dalam berbagai kegiatan sosial budaya.

Paparan di atas menunjukkan bahwa modal kedamaian sosial merupakan konsep yang cair yang tidak dapat diisolasikan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sedikitnya ada beberapa prasyarat yang diperlukan untuk membangun modal kedamaian sosial:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.

2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (socail capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.

3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.

5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.

6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.

7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

MODAL KEDAMAIAN SOSIAL: KONSEP DAN PENGUKURANNYA

Pekerjaan sosial memandang bahwa kedamaian sosial bukanlah keadaan yang taken for granted, sekali jadi, dan ditentukan oleh kondisi-kondisi alam. Meskipun bencana alam dapat menjadi sumber ketidakdamaian sosial, manusia merupakan faktor penentu bagi terciptanya kedamaian sosial. Ketidakdamaian sosial dapat terjadi karena struktur-struktur kekuasaan yang timpang; yang secara tidak adil menetapkan siapa yang berhak memperoleh “kedamaian” dan siapa yang tidak. Struktur-struktur tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa tingkatan, mulai dari tingkat global, regional, nasional dan lokal. Misalnya, kegagalan pemerintahan nasional dalam memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan sosial dan tercapainya keadilan sosial, dapat menimbulkan pencarian kedamaian sosial melalui saluran-saluran informal dan bahkan illegal; diluar lembaga-lembaga formal negara.

Konsep “modal kedamaian sosial” kiranya sangat dipengaruhi oleh pemahaman mengenai arti “modal” (capital) seperti halnya pada “modal finansial” (financial capital), “modal manusia” (human capital) dan “modal sosial” (social capital). Para ekonom mendefinisikan modal finansial sebagai “accumulated monetary stocks which can either be held and saved for future investment or expended on such items as plant and equipment, buildings, vehicles and the like.” (Spellerberg, 1997:42-3). Sementara itu, para ilmuwan sosial sering mengartikan modal manusia sebagai pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki manusia untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Sedangkan yang dimaksud modal sosial kerap dimaknakan sebagai keadaan organisasi sosial, seperti jaringan-jaringan, norma-norma, dan kepercayaan (trust) yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat (Blakeley dan Suggate, 1997; Riddell, 1997; O’Brien, 1997; Barker, 1997).

Modal kedamaian sosial pada dasarnya merujuk pada sumber atau potensi yang timbul dari proses interaksi antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, modal kedamaian sosial muncul bukan hanya pada saat orang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan umum, melainkan pula manakala terdapat kebebasan berserikat, relasi sosial yang sehat dan berkelanjutan, serta adanya dialog dan komunikasi yang efektif diantara berbagai segmen masyarakat. Secara teoretis, pengukuran konsep modal kedamaian sosial tidak selalu melibatkan pengukuran interaksi-interaksi itu sendiri, melainkan lebih pada pengukuran hasil dari interaksi-interaksi tersebut, seperti terciptanya kohesivitas, kepercayaan dan kesetiakawanan sosial diantara anggota masyarakat yang bersangkutan.

Selain mengidentifikasi profil dan karakteristik masyarakat (misalnya: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, formasi keluarga, agama, kelompok etnis, afiliasi dan partisipasi dalam organisasi sosial), pengukuran modal kedamaian sosial dapat mencakup informasi mengenai pandangan-pandangan (perception) dan sikap-sikap (attitudes) masyarakat dalam hal (lihat Miller, 1983; Spellerberg, 1997):

- Kepuasan dalam kehidupan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial (aktualisasi diri dan partisipasi dalam berbagai bidang kegiatan kemasyarakatan).

- Persepsi terhadap keterjangkauan pelayanan-pelayanan dan sumber-sumber sosial, seperti transportasi, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, perumahan, kesehatan.

- Rasa identitas (sense of identity) dan rasa memiliki (sense of belonging) atau alinasi (alienation) dalam konteks kelompok sosial dan masyarakat.

- Sikap terhadap orang lain dalam masyarakat, termasuk jarak sosial dengan kelompok lain.

- Tingkat kepercayaan (level of trust) dan keyakinan terhadap orang lain dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

- Sistem-sistem kepercayaan dan ideologi.

- Nilai-nilai yang dianut dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

- Opini mengenai perlakuan-perlakuan pemerintah di masa lalu.

- Perasaan ketakutan-ketakutan (fears).

- Harapan-harapan untuk masa depan.

KEDAMAIAN SOSIAL DAN KONFLIK

Modal kedamaian sosial sangat berkaitan dengan konflik. Konflik dapat berfungsi sebagai faktor positif (“pendukung”) dan faktor negatif (“perusak”) bagi modal kedamaian sosial. Secara positif, konflik dapat berfungsi sebagai pendorong tumbuh-kembangnya modal kedamaian sosial. Seperti yang dinyatakan oleh Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:261), konflik dapat meningkatkan kohesivitas kelompok, memunculkan isu-isu dan harapan-harapan yang terpendam, memperjelas batas-batas dan norma-norma kelompok, serta mempertegas tujuan yang hendak dicapai. Namun demikian, konflik juga bisa bersifat destruktif terhadap keutuhan kelompok dan integrasi sosial masyarakat dalam skala yang lebih luas. Jika melampaui batas toleransi dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat serta tidak segera dicarikan solusinya, konflik dapat menjurus pada “ketidakdamaian” sosial.

Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosialbudaya) yang relatif terbatas. Menurut DuBois dan Miley (1992:148-158) sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta tiadanya penghargaan terhadap keberagaman. Ketiga faktor tersebut sangat berkaitan dengan sikap-sikap dan perilaku masyarakat yang ditandai dengan akhiran “ism”: racism, elitism, sexism, ageism, dan handicapism.

1. Racism. Rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Termasuk dalam pengertian ini adalah perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompok sosial tertentu. Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.

2. Elitism. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat.

3. Sexism. Isme ini merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki kelebihan atas jenis kelamin lainnya. Pandangan ini seringkali didukung oleh interpretasi dan tradisi-tradisi keagamaan yang pada umumnya memandang wanita sebagai jenis kelamin yang lebih “rendah” ketimbang laki-laki.

4. Ageism. Usiaisme menunjuk pada sikap-sikap negatif terhadap proses ketuaan. Isme ini meyakini bahwa kategori usia tertentu memiliki inferioritas dibandingkan dengan kelompok usia lainnya dan karenanya perlakuan yang tidak adil dapat dibenarkan. Meskipun usiasisme umumnya diterapkan kepada manusia lanjut usia (manula), sikap ini dapat pula ditujukan kepada anak-anak.

5. Handicapism. Prasangka atau sikap-sikap negatif terhadap orang yang memiliki kecacatan adalah manifestasi dari handicapism atau cacatisme. Orang yang memiliki kecacatan (tubuh, mental) secara otomatis sering dianggap berbeda dan tidak mampu melakukan tugas-tugas kehidupan sebagaimana orang “normal”. Orang dengan kecacatan atau penyandang kecacatan (terjemahan dari “persons with disabilities” – istilah yang lebih tepat daripada sebutan “orang cacat”) kerap dipandang sebagai orang yang secara sosial tidak “matang” dan tidak mampu dalam segala hal.

Meskipun isme-isme tersebut, khususnya no 3, 4, dan 5, bukanlah faktor dominan dalam konteks konflik di Indonesia, sikap-sikap prasangka tersebut dapat menjurus kepada tindakan-tindakan diskriminatif terhadap beberapa kelompok yang dianggap memiliki karakteristik “kurang” – kurang mampu, kurang produktif, dan kurang normal. Isme-isme ini kemudian memberikan rasionalisasi atau justifikasi terhadap ketidakadilan sosial dan tindakan-tindakan diskriminatif sosial terhadap masyarakat yang dianggap memiliki struktur sosial “kurang” – kurang memiliki kesempatan, kurang memiliki kemungkinan-kemungkinan, dan kurang memiliki sumber-sumber.

PLURALISME BUDAYA: SEBUAH KERANGKA KERJA

Indonesia adalah negara dengan ragam bahasa, agama, dan etnis. Indonesia memiliki kompleksitas budaya yang plural dan heterogen. Konflik yang terjadi di Indonesia seringkali bersumber dari adanya perbedaan dan pertentangan antar latar belakang sosio kultural. Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang memiliki modal kedamaian sosial rendah. Akibatnya, salah satu negara yang saat ini paling tidak menikmati perdamaian adalah Indonesia (Salusu, 2000:120). Konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Kalimantan, Ambon dan Poso, serta aksi-aksi teorisme yang melanda Jakarta, Bandung dan terakhir di Bali adalah beberapa kasus yang menunjukkan rendahnya modal kedamaian sosial.

Pendekatan pluralisme budaya merupakan sebuah alternatif dalam kaitannya dengan relasi sosial diantara kelompok-kelompok etnis dan kebudayaan. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai strategi pemecahan konflik maupun pembangunan modal kedamaian sosial. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), “…penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi manusia.”

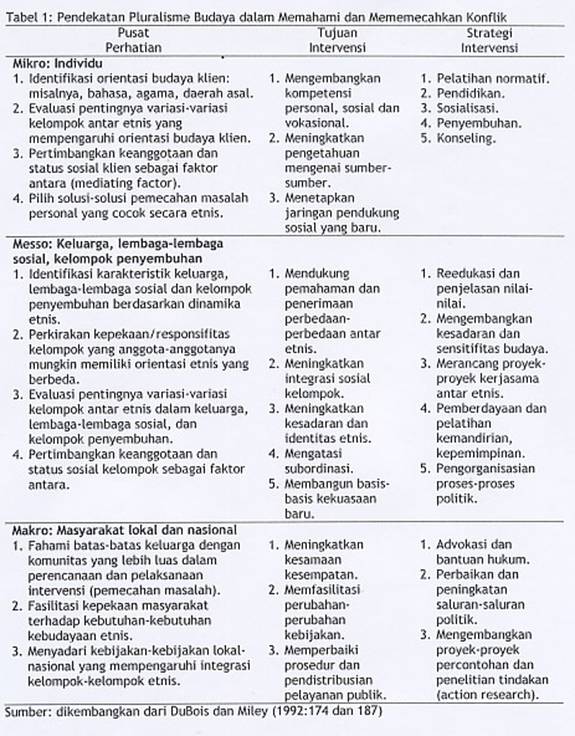

Dalam praktek pekerjaan sosial, pluralisme budaya merupakan sebuah “ideologi” yang kuat yang mengharuskan para pekerja sosial untuk memahami sejarah, tradisi-tradisi yang berbeda, perananan-peranan, pola-pola keluarga, simbol-simbol budaya, dan relasi-relasi mayoritas-minoritas. Pemahaman, sensitifitas, dan keterampilan pekerjaan sosial, sangat menekankan para pekerja sosial untuk senantiasa mampu menghindari kecenderungan memaksakan kehendak dirinya, kepercayaannya dan bahkan keyakinan-keyakinan akademiknya dalam membantu orang-orang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Tabel 1 menunjukkan model sederhana mengenai pendekatan pluralisme budaya dalam memahami dan memecahkan konflik antar etnis. Fokus intervensinya mencakup tiga wilayah: mikro, messo dan makro yang melibatkan berbagai isu pesonal, interpersonal dan sosiokultural.

PENDEKATAN RESOLUSI KONFLIK: MODEL DAN PERANAN PEKERJA SOSIAL

Mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994), ada beberapa peran pekerjaan sosial dalam penanganan konflik. Tiga peran di bawah ini – mediator, fasilitator dan broker – sangat relevan dalam proses penanganan konflik dan dapat dijadikan model bagi para pendamai, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembimbingan sosial yang bertugas di lapangan. Peran mediator dilakukan pada tahap berlangsungnya konflik. Sedangkan peran fasilitator dan broker umumnya dilakukan pada fase “paska konflik” dimana “pertempuran” dan “benturan-benturan fisik” sudah menurun. Dua peran ini sering pula diterapkan pada tahap pra-konflik atau pencegahan konflik.

Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam penanganan konflik, terutama pada fase berlangsungnya konflik. Peran mediator dilakukan pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada clash fisik antara berbagai pihak. Dalam konteks ini, pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam penanganan situasi kedaruratan. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (win-win solution). Hal ini berbeda dengan peran sebagai “pembela” (advocate) dimana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri.

Compton dan Galaway (1989: 511) memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator:

- Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik.

- Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.

- Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama.

- Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah.

- Berupaya untuk melokalisir konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.

- Membagi konflik kedalam beberapa isu.

- Membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik.

- Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.

- Gunakan prosedur-prosedur persuasi.

Fasilitator

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut sebagai “pemungkin” (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Seperti dinyatakan Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:188), “The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, and promotion of interaction and action.” Selanjutnya Barker (1987) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49). Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:190-203) memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial:

- Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.

- Mendefinisikan tujuan keterlibatan.

- Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan.

- Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan.

- Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan.

- Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif.

- Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan.

- Memfasilitasi penetapan tujuan.

- Merancang solusi-solusi alternatif.

- Mendorong pelaksanaan tugas.

- Memelihara relasi sistem.

- Memecahkan konflik.

Broker

Dalam pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari.

Dalam konteks penanganan konflik, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, dalam penanganan konflik terdapat “klien” atau “konsumen”, yakni kelompok-kelompok yang bertikai. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pertolongan sosial. Selain pengetahuan mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya, pemahaman dan penghargaan pekerja sosial terhadap nilai-nilai pluralisme (non-judgemental, individualisation, self determination), sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga kenetralan.

Dalam proses penanganan konflik, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker:

· Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.

· Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten.

· Mampu mengevaluasi efektifitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan makna broker seperti telah dijelaskan di muka. Peranan sebagai broker mencakup “menghubungkan klien dengan barang-barang dan jasa dan mengontrol kualitas barang dan jasa tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu: menghubungkan (linking), barang-barang dan jasa (goods and services) dan pengontrolan kualitas (quality control). Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:226-227) menerangkan ketiga konsep di atas satu per satu:

· Linking adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Linking tidak sebatas hanya memberi petunjuk kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga mengkaitkan klien dengan sumber referal, mendistribusikan sumber, dan menjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima oleh klien, melakukan tindak lanjut.

· Goods meliputi yang nyata, seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan. Sedangkan services mencakup keluaran pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien, semisal perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, pengasuhan anak.

· Quality Control adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring yang terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

Dalam proses pendamaian konflik sosial, ada dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial:

· Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat (community needs assessment), yang meliputi: (a) jenis dan tipe kebutuhan, (b) distribusi kebutuhan, (c) jenis dan tipe pelayanan sosial, (d) pola-pola penggunaan pelayanan, dan (e) hambatan-hambatan dalam menjangkau pelayanan.

· Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk: (a) memperjelas kebijakan-kebijakan setiap lembaga, (b) mendefinisikan peranan lembaga-lembaga, (c) mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga, (d) memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, (e) mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan, dan (f) mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial.

STRATEGI KEBIJAKAN PUBLIK

Pembangunan modal kedamaian sosial tidak dapat hanya dilakukan pada tingkat mikro (individu, keluarga) dan messo (kelompok etnis, lembaga-lembaga swadaya), melainkan pula pada tingkat makro (negara) yang berkaitan dengan perancangan kebijakan publik yang kondusif. Dalam garis besar, kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat sasaran:

1. Membangun masyarakat dalam membantu pencapaian tujuan-tujuan pemerintah. Peningkatan investasi-investasi sosial dan pendistribusian pelayanan-pelayanan sosial dasar yang lebih luas dan adil.

2. Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebijakan dalam kategori ini meliputi desentralisasi pembuatan keputusan dan peningkatan program-program pengembangan masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merealisasikan kepentingan-kepentingannya.

3. Peningkatan masyarakat madani, meliputi perlindungan hak azasi manusia, kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat, penetapan struktur-struktur hukum bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat agar dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dan praktek-praktek pemerintahan yang menjamin konsultasi dan pengakuan hakiki terhadap fungsi-fungsi organisasi-organisasi lokal.

PENUTUP

Pendekatan pekerjaan sosial memfokuskan pada peningkatan keberfungsian sosial. Penanganan konflik maupun pembangunan modal kedamaian sosial dalam perspektif pekerjaan sosial dilakukan dalam tiga aras secara terintegratif: mikro (individu dan keluarga), messo (kelompok dan lembaga-lembaga swadaya) dan makro (negara-bangsa). Dalam konteks makro, misalnya, kebijakan publik yang kondusif diyakini sebagai piranti penting dalam pembangunan modal kedamaian sosial. Di negara-negara Barat, sistem kebijakan sosial dan jaminan sosial pada hakekatnya merupakan upaya untuk mereduksi ketimpangan dan keadilan sosial secara melembaga yang pada gilirannya menjadi penopang modal kedamaian sosial.

Model dan peranan pekerja sosial dalam menangani konflik bisa dipertimbangkan sebagai masukan bagi pendekatan dan strategi pembangunan modal sosial dan integrasi bangsa di Indonesia. Harus diakui, modal kedamaian sosial merupakan konsep yang masih memerlukan penajaman, terutama dalam perumusan dan pengukurannya, setidaknya dalam perspektif pekerjaan sosial. Penelitian empiris yang akan dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatulah, Jakarta, merupakan langkah yang tepat.

|

REFERENSI

Barker, George R. (1997), “Social Capital and Policy Development” dalam David Robinson, Social Capital and Policy Development, Wellington: Institute of Policy Studies, hal. 136-150. Barker, R. L. (1987), The Social Work Dictionary, Silver Spring, MD: National Association of Social Workers. Compton B. dan B. Galaway (1989), Social Work Processes, Pacific Grove: Brooks/Cole DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (1992), Social Work: An Empowering Profession, Boston: Allyn and Bacon. Haq, Mahbub Ul (1995), Reflections on Human Development, New York: Oxford University Press. Kleden, Ignas (2000), “Epistemologi Kekerasan di Indonesia”, dalam Paul Tahalele, Frans Parera dan Thomas Santoso (eds), Indonesia di Persimpangan Kekuasaan: Dominasi Kekerasan atas Dialog Publik, Jakarta: The Go-East Institute, hal.1-7. Miller, Delbert C. (1983), Handbook of Research Design and Social Measurement, New York: Longman. Morales, Armando dan Bradford W. Sheafor (1989) Social Work: A profession of Many Faces, Massachusset: Allyn and Bacon. O’Brien, Margaret (1997), “Working on Conservation Issues: A Perspective on Social Capital” dalam David Robinson, Social Capital and Policy Development, Wellington: Institute of Policy Studies, hal. 121-135. Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen dan Santos H. Hernandez (1994), The Integration of Social Work Practice, California: Brooks/Cole. Riddell, Mike (1997), “Bringing Back Balance: The Role of Social Capital in Public Policy) dalam David Robinson, Social Capital and Policy Development, Wellington: Institute of Policy Studies, hal. 13-33. Robinson, David (1997), “Investing in the Community” dalam David Robinson, Social Capital and Policy Development, Wellington: Institute of Policy Studies, hal. 34-41. Salusu, Jonatan (2000), “Stabilitas Nasional, Perdamaian dan Komunikasi Politik” dalam Ignas Kleden dan John Julaman (eds), Timur dan Barat di Indonesia: Perspektif Integrasi Baru, Jakarta: The Go-East Institute, hal.117-128. Siporin, 1975 Siporin, Max (1975), Introduction to Social Work Practice, New York: MacMillan. Spellerberg, Anne (1997), “Toward a Framework for the Measurement of Social Capital” dalam David Robinson, Social Capital and Policy Development, Wellington: Institute of Policy Studies, hal. 42-52. Suharto, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS). -------- (2002), Profiles and Dynamics of the Urban Informal Sector in Indonesia: A Study of Pedagang Kakilima in Bandung, PhD Thesis, Palmerston North: Massey University. Thomas, Caroline (2000), Global Governance, Development and Human Security: The Challenge of Poverty and Inequality, London: Pluto Press. Zastrow, Charles (1982), Introduction to Social Welfare Institutions: Social Problems, Services and Current Issues, Illinois: The Dorsey Press. -------- (1989), The Practice of Social Work, Illinois: The Dorsey Press. |